Step1・初心者向けのオセロ初心者の特徴とはでちらっと言いましたが、

初心者は辺に打てると察知した瞬間に辺を取る傾向にあります。

と考えているのかも知れませんね。

ここからは少しStep1初心者向けのおさらいになります。

おさらいをすっ飛ばし、Step2で紹介する内容へ

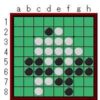

辺を確保しても、先の隅(角)を取られると…

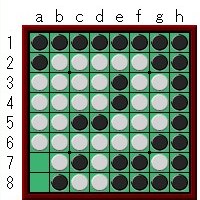

黒が初心者としますね。

左辺側は黒が一気に確保しました。

このまま終局まで維持すれば、黒のモノになる。

なんて感じで、辺を確保してしまうんだと思います。

でも実際は、辺を確保できても、それが終局まで残せるとは限りません。

このように、その先にある隅(角)を相手に取られてしまうと、辺の石は簡単に取られてしまいます。

辺を確保すると、どうしても大量取りになってしまいやすい。

次の2つの局面。

どちらも、黒がa5に打つものとします。

こちらは黒が上辺を確保している場合。

こちらは上辺を白が取っている場合。

前者の方が確保している上辺が種として働くため、左辺(右辺も)に打つときに大量に取ってしまいやすくなります。

このような理由もあり、序・中盤から辺をガンガン取っていくことは良くありません。

こんな話をStep1では行いました。

Step2初級者向けでは、辺の打ち方と打たれた時の対応を!

Step2初級者向けでは、辺はガンガン取っていくのは良くない。

だけど、いずれは打つことになる辺。

- 相手が辺に打ってきたときに貴方はどう対応すればいいか?

- あるいは自分から辺に打つ場合、どう言う点に注意すればいいか?

この2パターンを身に付けて行きます。

先に前者、相手が辺に打ってきたときの対応を紹介しますね。

相手に辺に打たれた場合

ではここで、相手が辺に打ったとしましょうよ。

相手が辺に手を出した瞬間、貴方は次のおおよそ4通りの選択肢が生まれます。

対応1:付け手する。

相手が辺に着手したら、その隣へ張り付くように打ち、相手に辺確保を迫る打ち方です。

「付け手」のことを「当てる」と表現する人もいますが、どちらでも通じます。

(当サイトでは「付け手」と表現します。)

- 相手の辺打ちを放置すると、連続で辺に打たれる場合、

- こちらの付け手に対して、相手の辺確保が悪手にできる時

- (↑に加えて)此方が連続で付け手を狙いに行く時

等等

こちらの「付け手」で詳しく紹介します。

対応2:1マス空き付け手をする。

相手の打った辺の場所から、1マス間を空けて打つ方法。

これも「当てる」と表現する人も居ます。

「コチラ(番地)に当てる」って感じ。

- 相手の辺打ちを邪魔したいが、上記付け手ではコチラが都合が悪い時

- 間の空きますを相手に打たれても不利にならない場合(少し読みが必要)

等等

間にできる穴をどう処理できるかが重要と言えます。

「1マス空き付け手」で詳しく紹介します。

対応3:相手のA打ちに対し、Aに打ち返す。

=2マス空き付け手と言った感じの打ち方。

ただ、↑のように呼ばれることはあまりない。(打ち方に名称が定まっていない。)

と言った理由で打つことが多めで、若干「仕方なく打つ」と言うイメージ。

「付け手」も「1マス空き付け手」よりもやや悪手になりやすいが、放置するよりはずっと良いってケースが多いです。

「A打ちに対しAで付ける」で詳しく紹介します。

対応4:放置する。

相手が辺に打っても、こちらはガン無視して別の場所に打つ方法。

- 相手がそれ以上同じ辺に打つことができない

- 連続で相手に辺を打たれても、それ自体が悪手

と言うようなケースでは放置すると言うのも選択肢になります。

「相手の辺打ちに対し、放置する」にて紹介します。

辺の打ち方について改めて確認

- 辺は出来るだけ相手に確保させたい。

- だけど、辺で相手に手数を稼がれ過ぎると、こちらが不利になる。

- 辺での手数を稼がれ過ぎないように、「付け手」「1マス空き付け手」「2マス空き付け手」などでコチラも辺で手数を稼ぐ(要するに相手の妨害をする)

- こちらが辺で手数を稼いだ上で、最終的に相手が辺を確保させられれば理想。

相手から辺を打ってきたときはこれらのことを意識しながら辺に打ちたい。

以下は後ほど紹介しますが、逆に自分が先に手を出すときは逆の立場で考えたい。

- 自分が辺を確保する場合は手数を稼ごう!

- 逆に手数を稼げずに辺を取る(取らされる)ことは損である。

- 辺を取る時は相手に容易に反撃(付け手)されないような状況で打つ。

と言った感じです。

まずは上記リンク先より、辺の打ち方について見ていきましょう。

コメント